L’opération du prolapsus, bien que courante, soulève des questions majeures sur les risques et les complications potentielles. Le prolapsus, une affection où les organes pelviens descendent et font saillie dans le vagin, touche particulièrement les femmes après l’accouchement ou avec l’âge. Les interventions chirurgicales visent à rétablir la structure anatomique normale, mais comme toute chirurgie, elles comportent des risques.

Les complications possibles incluent les infections, les douleurs persistantes et les récidives. Les patientes doivent être bien informées et discuter avec leur médecin des bénéfices et des risques avant de se décider pour cette intervention. Une bonne préparation et un suivi médical rigoureux sont essentiels pour minimiser les complications post-opératoires.

Comprendre le prolapsus et ses causes

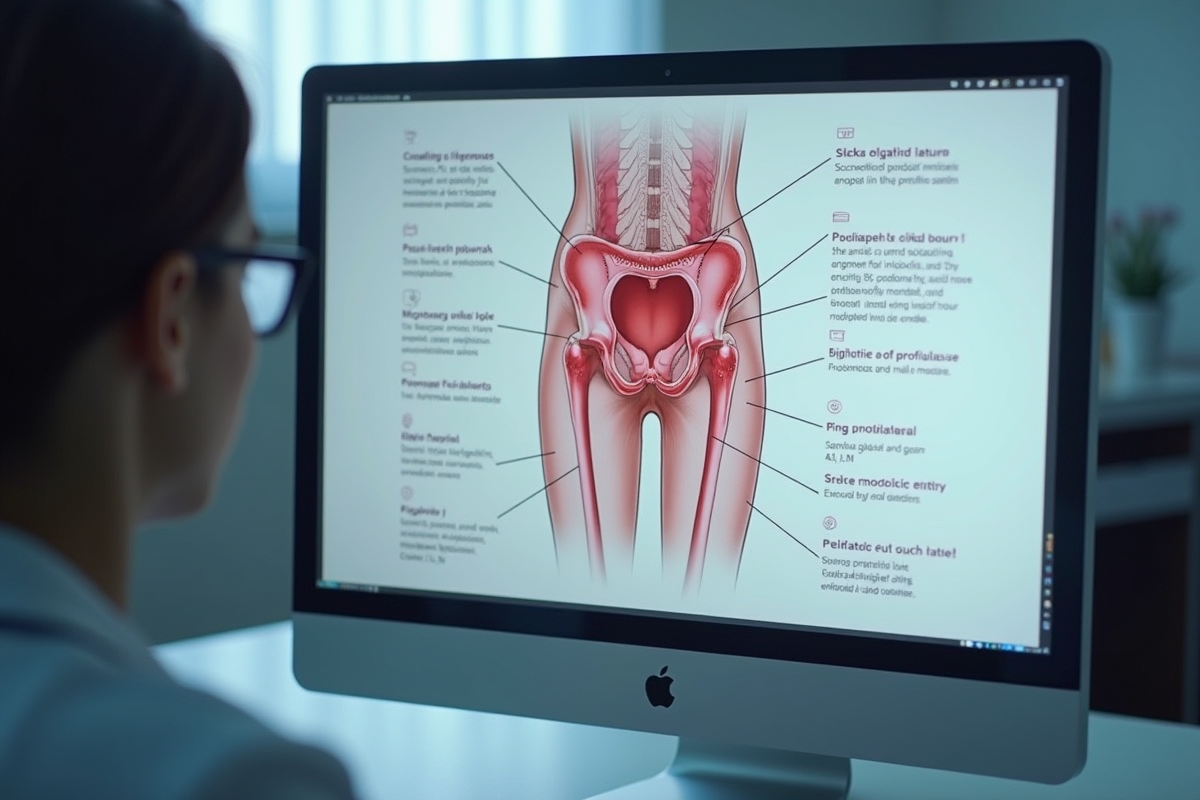

Le prolapsus génital, ou descente d’organes, se caractérise par le déplacement anormal d’un ou de plusieurs organes du pelvis vers le bas. Cet état pathologique peut toucher la vessie, l’utérus, le vagin et le rectum. Les types de prolapsus incluent la cystocèle (descente de la vessie), l’hystéroptose (descente de l’utérus) et la rectocèle (descente du rectum).

Causes et facteurs de risque

Les causes du prolapsus génital sont multiples et souvent interconnectées. Les accouchements par voie naturelle représentent un facteur de risque majeur, en raison des pressions exercées sur les muscles pelviens. D’autres causes incluent :

- Tabagisme chronique : affaiblit les tissus conjonctifs et musculaires.

- Asthme : toux chronique qui augmente la pression intra-abdominale.

- Constipation : efforts répétés lors de la défécation.

Symptômes et manifestations

Les symptômes du prolapsus génital varient selon l’organe affecté. Les patientes peuvent ressentir une sensation de pesanteur pelvienne, des douleurs lombaires, des difficultés urinaires ou encore des troubles de la défécation. La présence d’une masse au niveau vaginal est aussi un signe clinique fréquent.

Impact sur la qualité de vie

Le prolapsus a un impact significatif sur la qualité de vie des patientes. Les activités quotidiennes peuvent être limitées, et des répercussions psychologiques telles que la gêne ou la diminution de l’estime de soi sont fréquentes. Une prise en charge médicale adaptée est essentielle pour améliorer l’état de santé global et le bien-être des patientes.

Les techniques chirurgicales pour traiter le prolapsus

Plusieurs techniques chirurgicales existent pour traiter le prolapsus génital. La voie d’abord choisie dépend de la gravité du prolapsus, de l’âge de la patiente et de ses antécédents médicaux.

Cœlioscopie

La cœlioscopie est une option moins invasive. Cette technique consiste à effectuer de petites incisions dans l’abdomen pour introduire une caméra et des instruments chirurgicaux. La cœlioscopie permet de réduire les douleurs post-opératoires et d’accélérer la récupération.

Voie vaginale

La voie vaginale est une autre méthode couramment utilisée. Le chirurgien accède aux organes pelviens par le vagin, ce qui permet de minimiser les cicatrices externes. Cette technique est souvent privilégiée pour les prolapsus modérés.

Laparotomie

Pour les cas plus complexes, la laparotomie peut être nécessaire. Cette méthode implique une incision plus large de l’abdomen pour permettre un accès direct aux organes prolapsés. Bien que plus invasive, elle offre une meilleure visibilité et un contrôle accru pour le chirurgien.

Utilisation de prothèses

Les prothèses sont souvent utilisées pour renforcer les tissus défaillants. Ces dispositifs médicaux permettent de corriger à la fois l’incontinence urinaire et les prolapsus. Leur mise en place peut se faire par cœlioscopie ou voie vaginale.

Ablation de l’utérus

Dans certains cas, l’ablation de l’utérus (hystérectomie) peut être envisagée, surtout si l’utérus est sévèrement prolapsé. Cette intervention peut se faire par voie abdominale ou vaginale, en fonction du contexte clinique.

Les choix thérapeutiques doivent être discutés en concertation avec la patiente, en prenant en compte ses attentes et ses particularités médicales.

Risques et complications de l’opération du prolapsus

Toute intervention chirurgicale comporte des risques et des complications potentielles. L’opération du prolapsus ne fait pas exception. Les complications peuvent être immédiates ou tardives, et leur gravité varie en fonction de nombreux facteurs.

Complications immédiates

Les complications immédiates incluent :

- Infections : les infections post-opératoires peuvent survenir malgré les précautions aseptiques.

- Saignements : des hémorragies peuvent se produire pendant ou après l’opération, nécessitant parfois une transfusion sanguine.

- Douleurs : les douleurs post-opératoires sont fréquentes et peuvent nécessiter une gestion adéquate de la douleur.

Complications tardives

Les complications tardives peuvent inclure :

- Récidive du prolapsus : malgré la chirurgie, le prolapsus peut réapparaître, particulièrement si les causes sous-jacentes ne sont pas traitées.

- Dyspareunie : certaines patientes peuvent éprouver des douleurs pendant les rapports sexuels après l’opération.

- Problèmes urinaires : l’incontinence urinaire ou des difficultés à uriner peuvent survenir après l’intervention.

Qualité de vie

L’opération du prolapsus peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patientes. Bien que la plupart des interventions soient réussies, certaines femmes peuvent éprouver une sensation de pesanteur pelvienne persistante ou des difficultés dans leur vie quotidienne.

Suivi post-opératoire

Un suivi post-opératoire rigoureux est essentiel pour minimiser les risques et gérer les complications éventuelles. Les patientes doivent suivre les recommandations de leur chirurgien et signaler toute anomalie.

Suivi post-opératoire et précautions à prendre

Le suivi post-opératoire est fondamental pour garantir une récupération optimale après une opération du prolapsus. Les patientes doivent observer rigoureusement les recommandations médicales pour minimiser les risques de complications et favoriser une guérison rapide.

Exercices de renforcement pelvien

Les exercices de renforcement des muscles pelviens, tels que les exercices de Kegel, jouent un rôle essentiel dans la rééducation post-opératoire. Ces exercices aident à renforcer les muscles affaiblis et à prévenir la récidive du prolapsus. Les patientes devraient :

- Pratiquer les exercices de Kegel quotidiennement

- Consulter un kinésithérapeute spécialisé en rééducation pelvienne

Activité physique et rapports sexuels

Après l’opération, certaines précautions doivent être respectées concernant l’activité physique et les rapports sexuels. Les patientes doivent éviter les efforts physiques intenses et respecter une période de repos afin de permettre une récupération complète.

- Éviter les activités physiques intenses pendant les premières semaines

- Reprendre les rapports sexuels seulement après l’avis du chirurgien

- Porter des vêtements confortables et éviter les charges lourdes

Consultations de suivi

Les consultations de suivi avec le chirurgien sont essentielles pour évaluer la progression de la guérison et détecter les éventuelles complications. Ces consultations permettent aussi de recevoir des conseils personnalisés sur la gestion de la convalescence.

- Planifier des visites régulières chez le chirurgien

- Signaler immédiatement toute anomalie ou douleur persistante